Was ist eine Mantelwelle und warum sollte ich mich darum kümmern?

Ein Koaxialkabel besteht aus zwei Leitern, dem Innenleiter und dem Schirm. Aufgrund des Skin-Effekts verringert sich die Eindringtiefe des Strom ins Kupfer. Bei 1,6 MHz beträgt sie etwa 52,4 µm. Dies hat zur Folge, dass der Schirm sich wie zwei getrennte Leiter verhält.

Ein Wechselstrom auf dem Innenleiter verursacht ein Magnetfeld um diesen herum. Da das Magnetfeld aufgrund des Skin-Effekts nicht durch den Schirm kommt, ist das gesamte Magnetfeld im Koaxialkabel gefangen. Dank Maxwell wissen wir das:

\[\oint_{\partial A} \vec H \textrm d \vec s = \iint_A \vec j \textrm d \vec A\]Damit der Raum außerhalb des Schirms feldfrei bleibt, muss daher auf der Innenseite des Schirm ein genauso großer Strom, wie auf dem Innenleiter fließen, nur in die endgegengesetze Richtung. Daher kann im inneren des Koaxialkabels nur ein Gegentaktsignal fließen.

Bei einer idealen Antenne fließen die beiden Ströme in jeweils eine Dipolhälfte und werden komplett abgestrahlt. Da aber ein Dipol in der Realität nie symmetrisch ist, beispielsweise durch Fertigungsfehler und kapazitive Kopplung an die Umgebung, entsteht ein Differenzstrom zwischen den beiden Dipolhälften. Dieser kann, wie oben erwähnt, nicht auf der Innenseite des Koaxialkabels fließen und fließt daher auf der Außenseite des Koaxialkabels. Durch diesen Strom wird der Mantel des Koaxialkabels zum Teil der Antenne und empfängt zum Beispiel Störungen und verändert das Abstrahlverhalten der Antenne.

Um den Einfluss dieses Stroms und damit der Mantelwellen zu verringern, muss man in den Schirm einen hohen Widerstand einfügen. Dies geschieht beispielsweise durch Aufwickeln des Koax zu einer Luftspule oder auf einen Ferritkern.

Aufbau einer Mantelwellensperre

Eine Mantelwellensperre soll den hochfrequenten Gegentaktstrom durchlassen und den unerwünschten Gleichtaktstrom blockieren. Um eine solche Sperre auf einen Ferritkern zu wickeln, gibt es 3 Möglichkeiten.

Mantelwellensperre nach W1JR

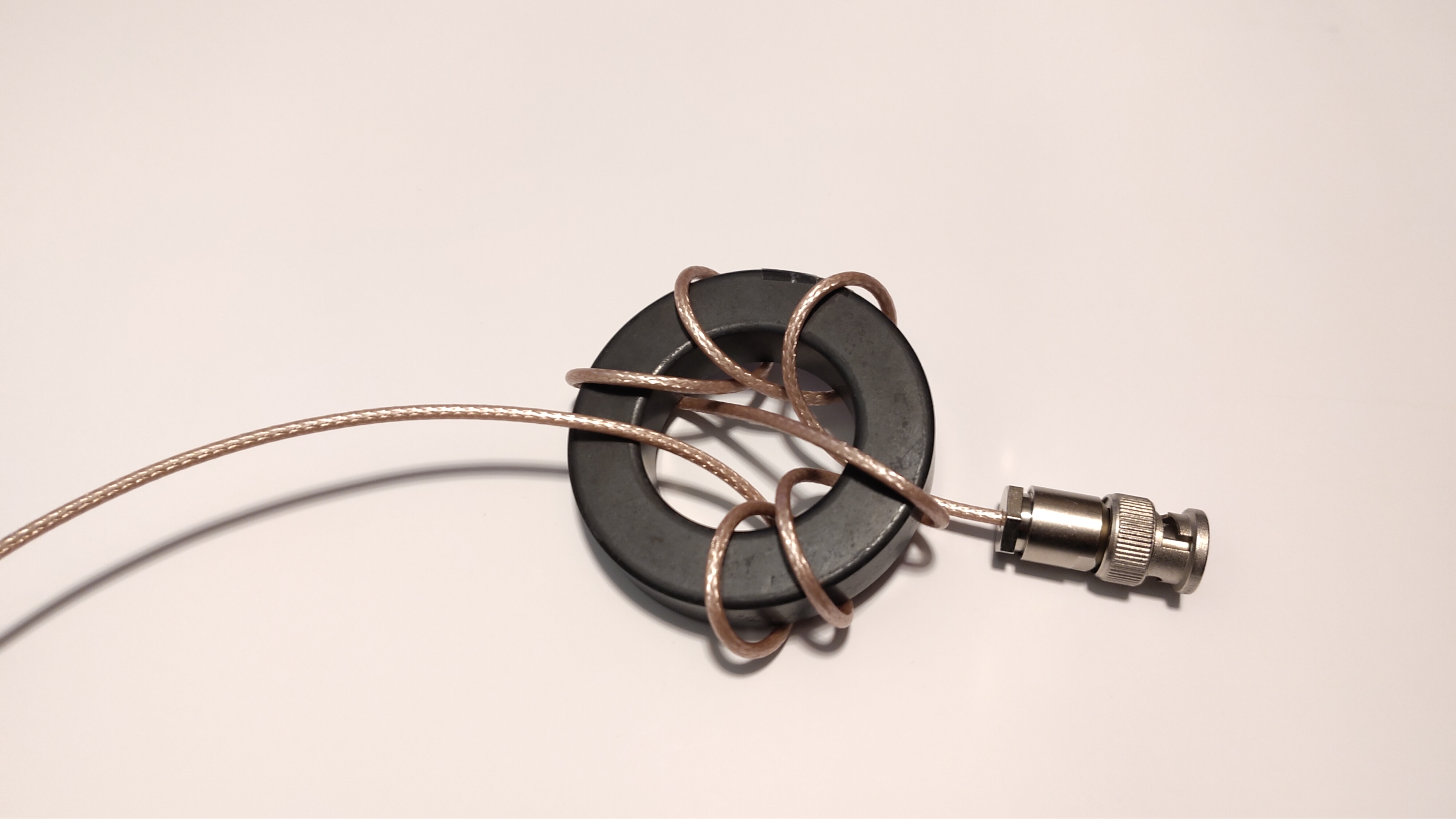

Die Mantelwellensperre nach W1JR, Joeseph Reisert, ist eine weit verbreitete Mantelwellensperre beim dem ein Koaxialkabel in gleicher Richtung um einen Ringkern gewickelt wird. Da durch den Schirm das Gegentaktsignal im Inneren des Koaxialkabels von der Außenwelt abgeschirmt ist, wird nur die Mantelwelle durch den Kern gedämpft. Auf diese Art und Weise allen sich sehr Breitbandige Mantelwellensperren herstellen.

Mantelwellensperre nach W1JR

Mantelwellensperre nach W1JR

Mantelwellensperre nach DG0SA

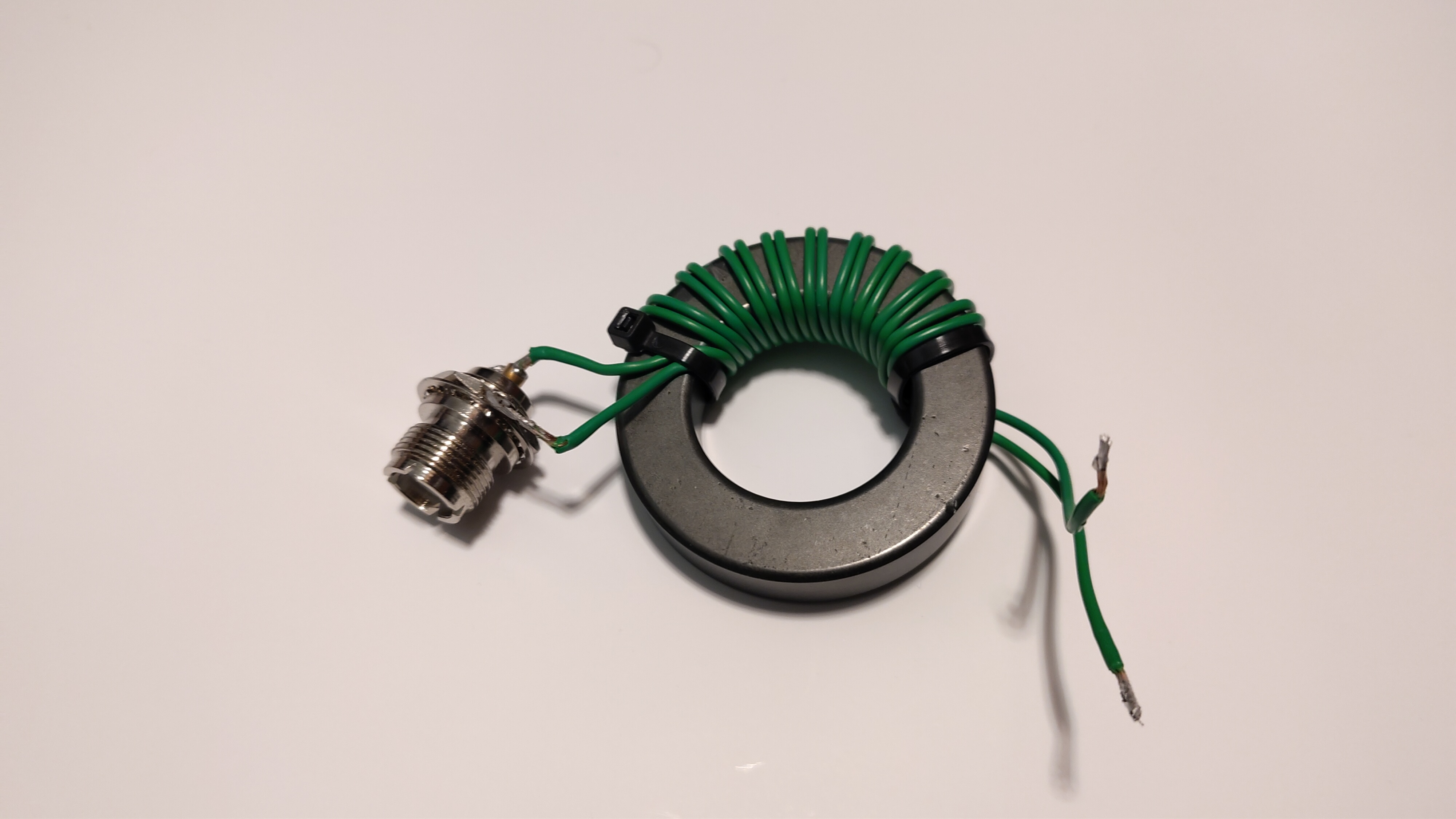

Die Mantelwellensperre nach DG0SA, Wolfgang Wippermann †, besteht aus zwei gegenläufig gewickelten Spulen aus 100 Ω Zweidrahtleitung. Dadurch, dass die Spulen gegenläufig gewickelt sind, heben sich die Magnetfelder des Gegentaktstroms auf und nur der Gleichtaktstrom “sieht” eine Induktivität. Durch die 2 parallelen 100 Ω Zweidrahtleitungen hat dauch diese Mantelwellensperre einen Wellenwiederstand von 50 Ω und kann sehr breitbandig genutzt werden.

Mantelwellensperre nach DG0SA

Mantelwellensperre nach DG0SA

Stromkompensierte Drossel

Eine stromkompensierte Drossel funktioniert wie eine DG0SA Mantelwellensperre besitzt aber keinen definierten Wellenwiederstand und daher nicht sehr breitbandig einsetztbar.

Eine stromkompensierte Drossel

Eine stromkompensierte Drossel

Messung der Ferritmaterialien

Da die Mantelwellensperre nur für die unteren Bänder (160m und 80m) gedacht ist, entschieden wir und für eine stromkompensierte Drossel. Nun Stand die Wahl des Ferritmaterials an. Von diesen gibt es eine große Auswahl (z.B. 31, 43, 52, …) und wenn man 5 Funkamateure frag bekommt man 10 unterschiedliche Antworten. Daher haben wir und die unterschiedlichen Materialien besorgt und durchgemessen. Für die Messung wurden 2 Windungen um den Ringkern gewickelt und diese dann an einen kalibrierten NanoVNA angeschlossen. Dabei wurden die Massen der S11 und S21 Buchse verbunden und die Wicklung wurde mit den beiden Innenleitern verbunden.

Wie an den Messwerten erkennbar ist, sind nur 2 Materialien für den Kurzwellenbereich geeignet, Fairrite 31 und Würth 4W620. Da die Induktivität eines Ringkerns mit dem Quadrat der Windungszahl steigt, entschieden uns für 10 Windungen auf dem Kern. Dies würde grob die Dämpfung um 20 dB erhöhen. Bei 160m würde das eine Dämpfung von 26 dB (Fairrite Material 31) beziehungsweise 22 dB (Würth 4W620) ergeben.

Bau der fertigen Mantelwellensperre

Die 10 Windungen wurden auf die Beiden Kerne gewickelt und dann dann wieder gemessen. Und die Ergebnisse lassen sich sehen.

Auf 160m hat die Sperre mit 4W620er Kern eine Dämpfung von ca 25dB und auf 80m eine von ca. 30 dB. Für den 31er Kern sieht es ähnlich aus. Auf 160m eine Dämpfung von 30 dB, genau wie auf 80m.

Die Einfügedämpfung ist nahezu vernachlässigbar. Im schlimmsten Fall ist die bei 0,1 dB (4W620) und 0,05 dB (Material 31).

Das SWR ist wiederum spannend.

Am verlauf der SWR Kurve ist deutlich der undefinierte Wellenwiderstand zu erkennen. Daher ist die Mantelwellensperre nicht breitbandig einsetzbar. Aber in dem für uns relevanten Frequenzbereich bleibt das SWR unter 1,15.